中国科学技术大学天文学系何志成与王挺贵教授,联合肯塔基大学Gary Ferland教授(天文领域广泛使用的光致电离模拟软件CLOUDY的创始人),利用CLOUDY模拟软件,在星系电离气体(等离子体)对中心辐射源的响应行为研究中取得突破。他们发现了一种新的响应模式,并揭示了响应时标存在的不对称效应。该系列研究成果已分别被天体物理学领域重要国际期刊 The Astrophysical Journal 和 Astronomy & Astrophysics 接收并即将发表。

当气体被加热至极端高温,或受到强烈辐射、电场等作用时,原子外围的电子会获得足够能量脱离原子核束缚,形成由自由移动的电子与带正电的离子组成的混合体,即处于电离状态的气体——等离子体。在宇宙中,超过99%的可见物质(重子物质)都以等离子体形式存在,例如太阳就是一个巨大的发光等离子球体。因此,研究等离子体的基本性质对理解宇宙物质的组成与分布具有重要意义。恰好,活动星系中心由黑洞-吸积盘为等离子体研究提供了独特窗口。黑洞-吸积盘辐射光度的快速随机变化,可用于探测周边电离气体的响应特性,进而推断其密度分布与物理环境。

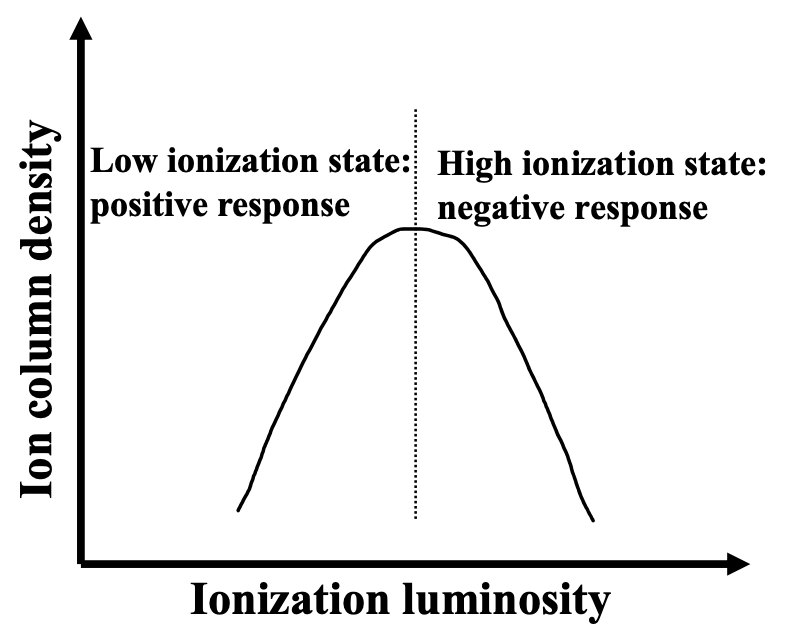

图1:电离气体中离子的柱密度最初增加到峰值,然后随着电离水平的升高而降低。垂直虚线表示峰值位置。因此,根据峰值位置,它可以分为两个阶段:低电离态(正响应)和高电离态(负响应)。

如图1所示,依据离子浓度的峰值分布,可将其划分为两种基本电离状态:低电离态与高电离态。相应地,电离气体对中心辐射源表现出两种不同的响应模式:在低电离态时呈正响应,而在高电离态时则呈负响应。

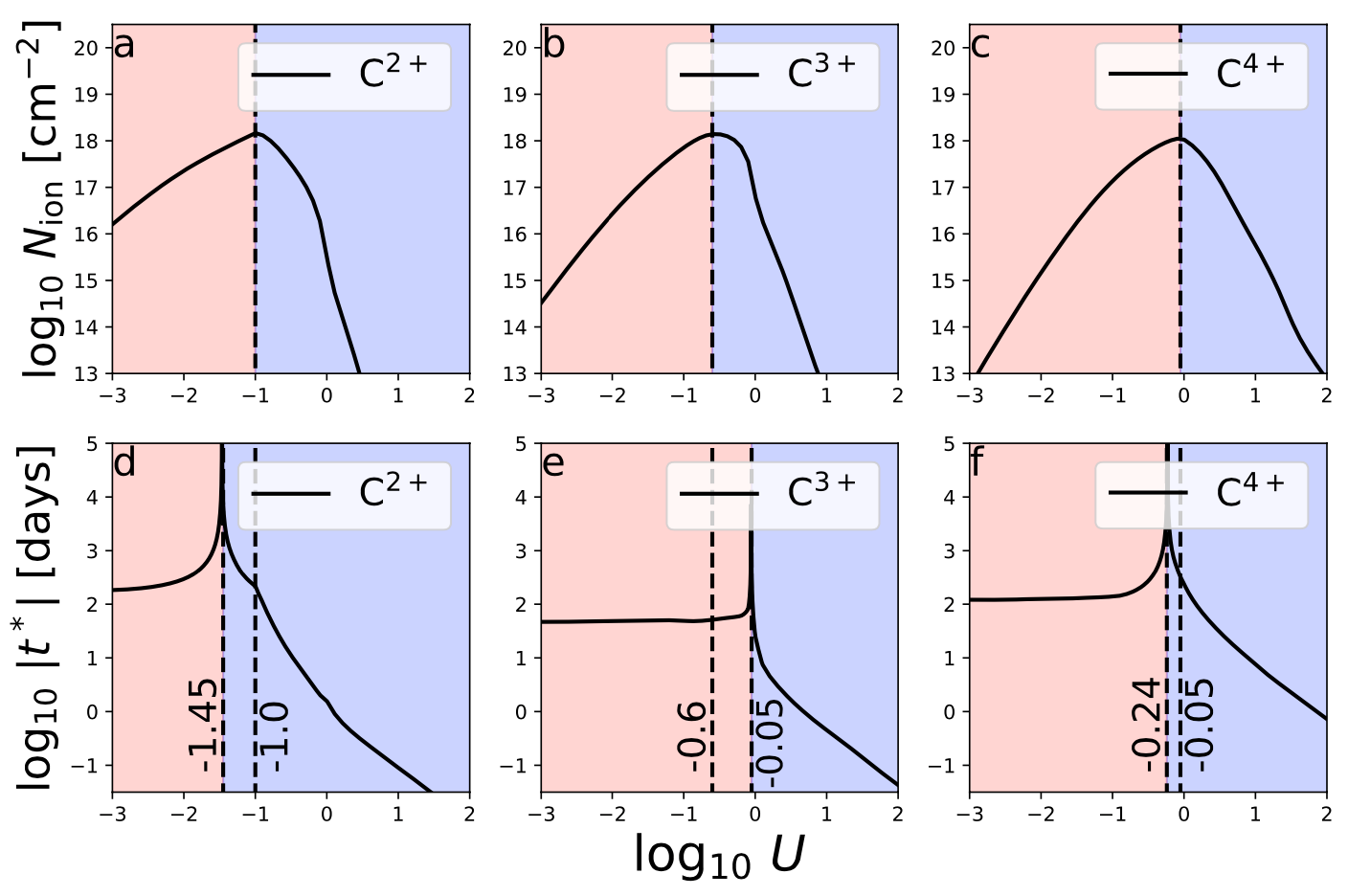

图2:CLOUDY模拟给出的柱密度的峰值位置和复合-电离时标的峰值位置始终存在错位现象。

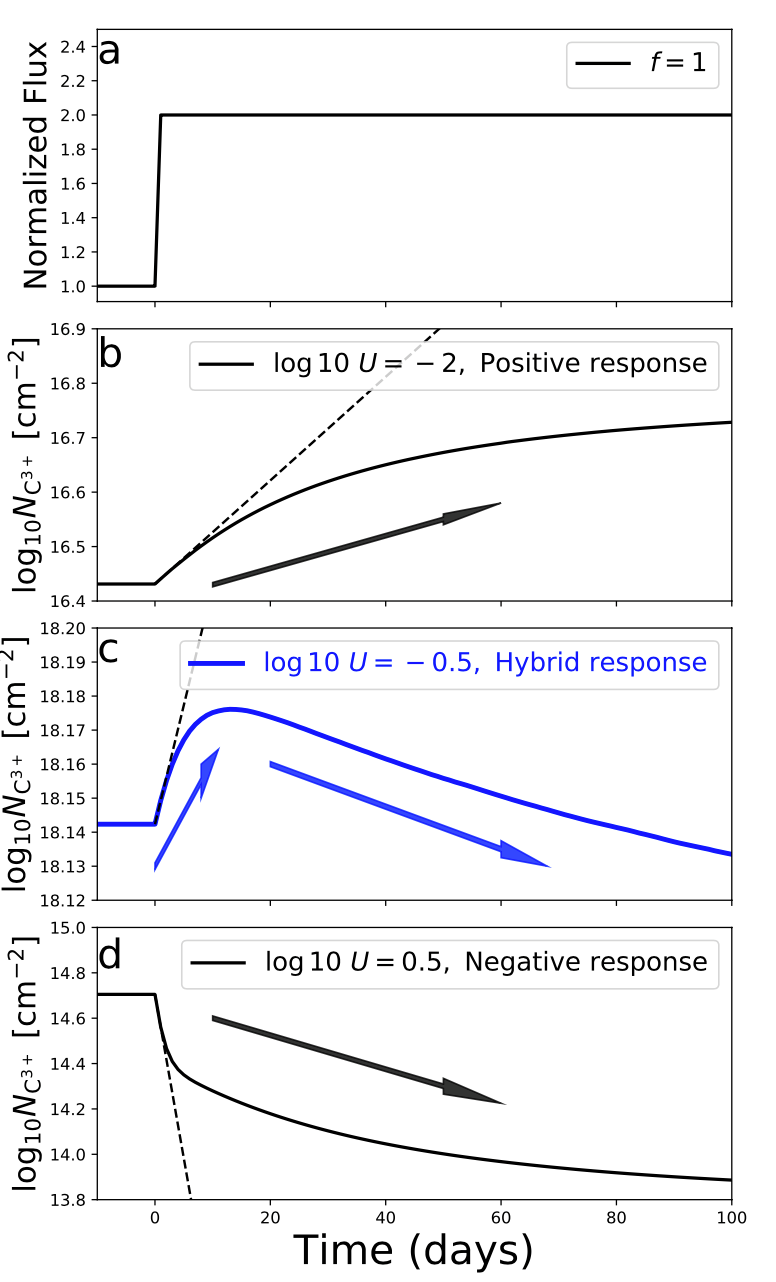

而何志成等人通过CLOUDY模拟发现复合-电离时标峰值位置与柱密度的峰值位置始终存在错位现象。何志成等人仔细分析其根源并意识到这种错位现象可能带来新的响应模式。如图3c所示,当电离状态处于错位区间内时,假设电离源辐射突然增强,离子浓度先增加,后减小,先是正响应,后为负响应,表现出一种混合响应效应。这种错位现象以及混合响应产生的根本原因在于电离速率和复合速率对于中心辐射源的响应是不同步和不成比例的。

图3:发现电离气体的第三种响应模式:混合响应。

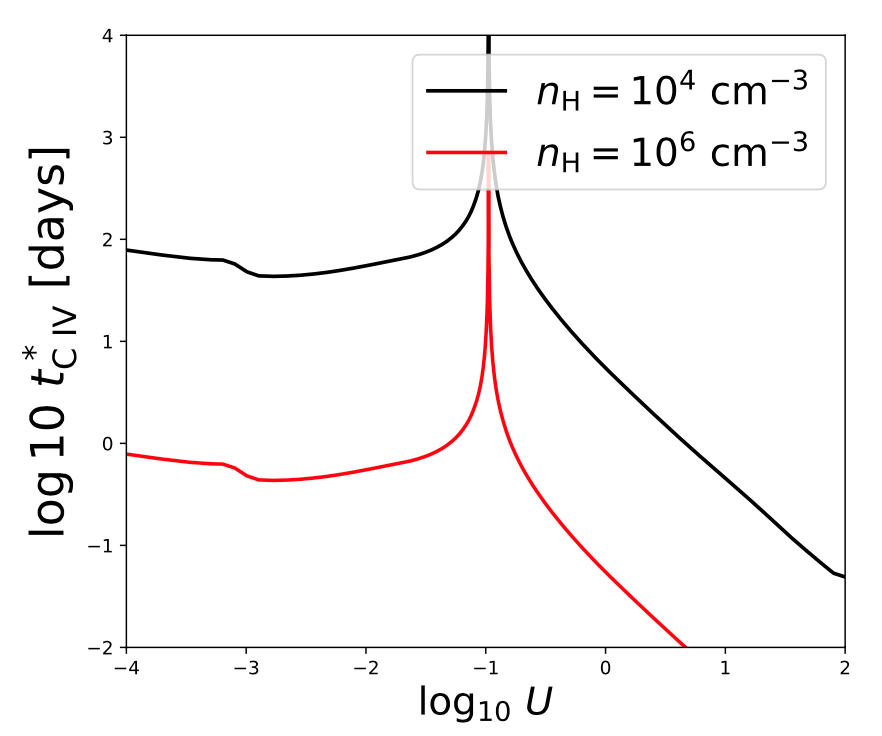

图4:电离气体响应的不对称性:低电离时的响应时标远远大于高电离响应时标。

进一步研究发现,低电离与高电离状态下,电离气体对中心辐射的响应时标存在显著差异。具体而言,低电离态的响应时标远大于高电离态。机制上,低电离态的时标主要由复合过程主导,而高电离态则受电离速率控制。

这种响应时标的不对称性,导致高电离态的变化在观测中更容易被探测到,从而在实际观测数据中表现为负响应(对应高电离态)的探测数量明显多于正响应(对应低电离态)。该现象与类星体宽吸收线大样本中约70%表现为负响应的统计结果高度一致。基于这一统计比例,何志成等人进一步推断,类星体中至少约40%的高速外流气体密度低于 10⁶ cm⁻³。这一密度范围表明,相当一部分高速外流气体的空间分布已远超吸积盘尺度,支持了外流现象可能起源于比吸积盘更大的尘埃环尺度这一设想。

邮编:230026 ,

邮编:230026 ,  联系电话: 0551-63601861

联系电话: 0551-63601861 Email:

Email: